今日は、”逆まつげ”についてのお話です。逆まつげと聞いて、軽く捉えてしまう人は多いかもしれません。

しかし、この”逆まつげ”放置してしまうと大変なことになってしまう可能性も!

そうなってしまわないように、逆まつげについてしっかりと勉強していきましょう。

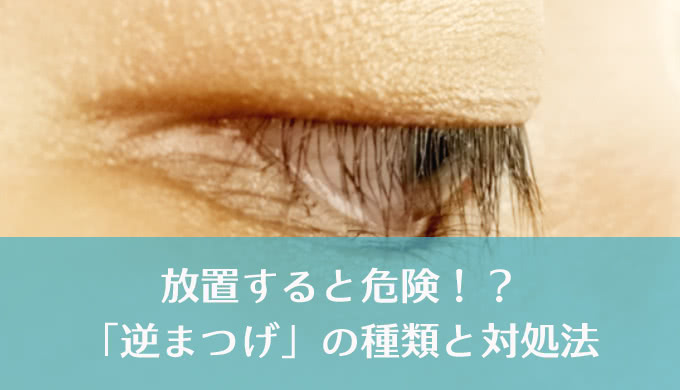

1.逆まつげとは一体なに?

通常、まつげはまぶたの淵から眼球とは反対側に向かって生えています。

ところが、まつげが何らかの原因で内側に向かって生えてしまうことを「逆まつげ(さかまつげ)」と呼びます。

逆まつげになると、まつげが眼球に当たってしまい、痛みやゴロゴロするなどの異物感・涙や目ヤニが絶えず出る・目が充血するなどの症状が出ます。

そして、そのまま放置しておくと角膜が傷ついてしまい、角膜炎、結膜炎、角膜びらん、角膜潰瘍などの眼の病気を引き起こす原因にもなってしまうのです。

2.逆まつげの原因は?

では、逆まつげになってしまう原因とは一体何でしょうか?

まず、”逆まつげ”という名は一般的な呼び方で、医学的には「睫毛乱生(しょうもうらんせい)」「睫毛内反(しょうもうないはん)」「眼瞼内反(がんけんないはん)」などと呼ばれています。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

睫毛乱生(しょうもうらんせい)

まつげの生え方がバラバラで、色々な方向を向いている状態です。人によって程度は異なり、1本のみが眼球に当たっている場合もあれば複数のまつげが眼球に当たっているケースもあります。

睫毛乱生の原因は一つではありませんが、毛根の周辺で起きた炎症によりまつげの生え方が不規則になってしまうからだと言われています。

睫毛内反(しょうもうないはん)

下まぶたに起こることが多く、まぶたの皮膚が分厚かったり脂肪が多いことによってまつげが内側に押され眼球に当たっている状態です。

乳幼児や子供に多く見られ、睫毛内反のほとんどは先天性のものです。

眼瞼内反(がんけんないはん)

睫毛内反とは反対で、老化などによりまぶたの脂肪や筋肉が少なくなってくると起こる病気です。脂肪や筋肉が少なくなると、皮膚がたるんでしまいまぶたの縁自体が内側に向いてしまいます。

この時、まつげも一緒に内側に向いてしまい眼球に当たってしまう状態のことを指します。眼瞼内反も睫毛内反と同様、ほとんどが下まぶたに起こります。

3.逆まつげの治療は医療保険が適用されるケースが多い

では今度は、逆まつげの治療法について詳しく見ていきましょう。

逆まつげの治療は、症状によって異なります。まず、睫毛内反ですが赤ちゃんや子供に多く、先天性の場合がほとんどというのは先ほど述べましたが、赤ちゃんや子供は成長と共にまぶたの脂肪が減ってくるので自然に治ることが多くそこまで心配する必要はありません。

ただし、大人になっても治らない場合は、程度によりますが眼科での治療が必要となってきます。

次に、眼瞼内反ですがこちらは自然治癒では治りません。治療法には、まずまつげを抜く方法があります。

しかし、この治療法はまつげが生えてくれば症状も再発しますし、痛みが伴ったり逆に炎症を起こしてしまうこともあります。その場合は、下まぶたを支える筋肉のゆるみを補強する手術を行います。

そして最後に睫毛乱生の治療法ですが、まず症状が軽い場合は眼科で目薬を処方してもらったり、まつげを抜いたり、ビューラーでまつげを上げて眼球に当たらないようにします。女性の場合は、まつげパーマやまつげエクステを行い、まつげを外向きにする人もいます。

それでも改善しない時や症状が深刻な場合は、まつげの毛根をレーザーで焼いて生えないようにする治療やメスを使用した「埋没法」や「切開法」などの手術を行います。

また、逆まつげは眼病の一種なので治療を行う場合は医療保険が適用されるケースがほとんどです。治療を行う前にしっかりと調べてみましょう。

【まとめ】

「逆まつげ」は、まぶたの分厚い東アジア人に多く見られ、私たち日本人にも馴染み深い病気といえます。

症状が軽い場合は、気にならないこともありますが、眼球に違和感を感じた場合は、様々な眼病の原因にもなりますので眼科で一度診てもらい適切な治療を受けましょう。

また、普段コンタクレンズを装用している人はなかなか気づかないこともあるので、コンタクトレンズを外している時におかしいなと感じたらまつげをよく観察してみると良いでしょう。